联合国教科文组织世界遗产

世界遗产

韩国的世界遗产

-

石窟庵・佛国寺 (1995)

-

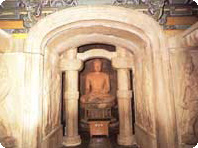

石窟庵

石窟庵是大韩民国的著名古迹。也是大韩民国典型的石窟寺庙。它是一座用花岗岩建成的人工石窟寺院。因其是一座在自然巨石凿成的石窟内建成的佛寺,故得名为石窟庵。正式名称为石窟庵石窟。石窟庵的石窟被指定为大韩民国国宝第24号专门进行管理。1995年12月石窟庵与佛国寺共同被联合国教科文组织注册为世界文化遗产。 石窟庵坐落在大韩民国庆州市的吐含山(海拔745米)东侧半山腰上,新罗景德王十年(公元751 年)由宰相金大成建造,公元 774 年新罗惠恭王在位时期竣工。当时名为石佛寺。据说石窟庵与佛国寺建于同一时期。高丽时期的史书《三国遗事》中记载,金大成为现世的父母建造了佛国寺,又为前世的父母建造了石窟庵。按照当年的设计,石窟庵是佛国寺的附属部分。从佛国寺到吐含山的石窟庵大约4公里左右。 出佛国寺,沿着一条蜿蜒的山路,穿过景色优美的树林,就可以抵达石窟庵。石窟庵本身也是一座完整的寺院。 石窟庵建在半山腰处,这里还可以眺望苍茫的东海、观看美丽壮观的日出,一直是人们进香许愿、祈求国泰民安的地方。 石窟庵的石窟是使用白色花岗岩建造的人工石窟,手法奇特,被誉为新罗王朝在宗教、科学及造型艺术全盛时期的空前绝后之作。之所以能够成功营造石窟,是将建筑学、水利学、几何学、物理学、宗教和艺术融入统一的整体并有机地联系在一起的结果。它的营造规模与技术、造像雕刻的精巧以及空间的布局堪称世界奇观。 石窟庵以富有独创性的石窟建筑而闻名于世。庵内由前室和后室两部分组成,中间有一条通道相连。前室为长方形厅堂,堂内左右石壁上各有四尊八部神将。连接长方形前室和后室的狭窄通道入口处两侧,各有一尊金刚力士浮雕。通道的两侧刻有四大天王像。过了狭窄的通道,就是圆形穹窿顶的后室,后室为主室。主室入口左右各立有八角形石柱。石窟庵的主室拱形殿堂为直径6.85米的圆形洞窟。圆形主室使用360块石板,巧妙地修筑了主室的拱形圆屋顶,其建筑工艺在世界上史无前例。主室的中央稍靠后的位置,供奉着坐在莲台之上的释迦牟尼本尊佛像。本尊佛像用白色花岗岩雕刻而成,高3.48米。并以其为中心在四壁上雕刻了幅宽 1.32米、高3.3米的梵天像、帝释天像、普贤、文殊菩萨像,以及左右对称的十大弟子罗汉像等。本尊释迦牟尼佛像正后方还雕刻有十一面观音菩萨像。在石窟庵的石窟内以本尊佛为中心共雕刻有39尊佛像。

石窟庵佛像的造像艺术工艺精湛、线条流畅、细腻逼真,是新罗文化的代表作,也是世界佛教美术史上的杰作。造像采用的娴熟雕刻技法和写实主义表现形式,塑造出了近乎完美的释迦牟尼佛像,以及具有十个面孔和全身雕刻华丽的十一面观音菩萨像。在石窟庵佛像群中,金刚力士像的凶猛,四天王像的威严,主室内菩萨像的温和优雅,罗汉像的鲜明个性等,均可称为东亚佛像中最具代表性的作品。特别是象征天体的穹窿顶的圆形主室内供奉着高3.5米、面向东海的本尊释迦牟尼佛像,释迦牟尼结跏趺坐在八边形莲花石台上,神态从容、安详、宁静。慧眼微睁,慈祥的眉宇间凝聚着睿智,似要开口讲经的嘴,下垂的双耳,都显示出内心世界的高洁。饱满而严谨的脸部带着慈悲的表情。左手呈禅定印状,右手放在膝盖上,食指朝向地面。这表现了释迦牟尼驱除所有恶魔的妨碍和诱惑,胜利到达佛境的一瞬间,即到达佛境的形象,因此又称其为成道像。 所有这一切的塑造,都显示出释迦牟尼佛可亲可敬的姿态和宽大的胸怀。它代表着世界上最理想的美。坐落在释迦牟尼佛像正后方的十一面观音菩萨像,姿态优雅,令人过目不忘。观音菩萨头部中央,精雕细刻有十张表情各异的面孔头像,颇为引人注目,雕刻手法极为细腻,微微一笑的表情、华丽装饰前面的璎珞(用珠玉串成的首饰)、自然下垂的天衣、手指和脚趾的微妙动感、左手持一个插着莲花的宝瓶,右手下垂抓着璎珞,以正面姿势站立,从这些形象中可以感受到庄严而崇高的美。

所有这中国唐朝的玄奘高僧(公元602~664)所著的《大唐西域记》中记载:“在释迦牟尼达成正觉的地方建有大觉寺,那里矗立着达成正觉的释迦牟尼佛像,佛像把左脚放在右脚上,左手放在股间,右手下垂,向东而坐。台座高四尺二寸(唐尺),宽一丈两尺五寸,佛像高一丈一尺五寸,两膝宽八尺八寸,肩宽六尺二寸。 ”石窟庵的本尊佛大小与上述记录相一致,但玄奘见过的印度大觉寺里那尊佛像现在已不存在,因此石窟庵释迦牟尼佛像的历史意义和文化价值就更为重大。 中国石窟庵建造于八世纪,正值统一新罗统治的黄金时期。石窟庵采用的建筑和雕刻等视觉艺术,浑然天成,几乎不露一丝人工雕琢的痕迹。在建筑和造像艺术上表现出卓越的技巧和高超雕刻技术、独特建筑方法,精美绝伦的艺术美感,既代表了新罗全盛时期杰出的科学和艺术成就,也是当时佛教兴盛发展的见证。

佛国寺

佛国寺和石窟庵一样,于公元751年新罗景德王时期由金大城创建,于公元774年新罗惠恭王时期竣工。

佛国寺坐落于吐含山西面半山腰的斜坡上,以独特的形态展现出深奥的佛国思想和天才艺术家的灵魂,是优秀性获得全球认证的纪念碑式的艺术品。

佛国寺将新罗人描绘的佛国、理想的彼岸世界转移至陆地,将以《法华经》为依据的释迦牟尼佛的娑婆世界、以《无量寿经》为依据的阿弥陀佛的极乐世界和以《华严经》为依据的毗卢遮那佛的莲华藏世界加以形象化。

观察佛国寺的建筑结构,大致分为两个区域。其中一个区域以大雄殿为中心,坐落着青云桥,白云桥,紫霞门,泛影楼,左经楼,多宝塔,释迦塔,无说殿等,另一个区域以极乐殿为中心,坐落着七宝桥,莲华桥,安养门等。

从正面观察佛国寺时,高大独特的石结构是创建时8世纪的文物,上方的木头建筑因战乱而消失,后于18世纪重建,回廊于1960年代复原。佛国寺的石结构由长长短短的长台石,拱形石,圆形柱石,栏杆石等经过精致打磨的各种形态的石材华丽组成,尤其是,经过莲华桥和七宝桥时,会对那些精致打磨的石柱和圆形石栏杆的精致,庄严而温柔的造型,让人不禁发出赞叹。

佛国寺高8.2m的三层石塔即释迦塔拥有符合各部分比例和整体平衡的简洁庄重之美,高10.4m的多宝塔在正方形的底座上方,像木头建筑一样堆砌着多块精致打磨的石材,复杂华丽的庄严美、独特的结构和独创性的表现方法被评价为艺术性极其杰出。

佛国寺被指定为史迹第502号,佛国寺内的主要文化遗产有多宝塔(国宝第20号),释迦塔(国宝第21号),青云桥和白云桥(国宝第23号),莲华桥和七宝桥(国宝第22号),金铜阿弥陀如来坐像(国宝第27号),毗卢遮那佛(国宝第26号)等,佛国寺于1995年12月与石窟庵一同被列为世界文化遗产。

佛国寺和石窟庵一样,于公元751年新罗景德王时期由金大城创建,于公元774年新罗惠恭王时期竣工。

佛国寺坐落于吐含山西面半山腰的斜坡上,以独特的形态展现出深奥的佛国思想和天才艺术家的灵魂,是优秀性获得全球认证的纪念碑式的艺术品。

佛国寺将新罗人描绘的佛国、理想的彼岸世界转移至陆地,将以《法华经》为依据的释迦牟尼佛的娑婆世界、以《无量寿经》为依据的阿弥陀佛的极乐世界和以《华严经》为依据的毗卢遮那佛的莲华藏世界加以形象化。

观察佛国寺的建筑结构,大致分为两个区域。其中一个区域以大雄殿为中心,坐落着青云桥,白云桥,紫霞门,泛影楼,左经楼,多宝塔,释迦塔,无说殿等,另一个区域以极乐殿为中心,坐落着七宝桥,莲华桥,安养门等。

从正面观察佛国寺时,高大独特的石结构是创建时8世纪的文物,上方的木头建筑因战乱而消失,后于18世纪重建,回廊于1960年代复原。佛国寺的石结构由长长短短的长台石,拱形石,圆形柱石,栏杆石等经过精致打磨的各种形态的石材华丽组成,尤其是,经过莲华桥和七宝桥时,会对那些精致打磨的石柱和圆形石栏杆的精致,庄严而温柔的造型,让人不禁发出赞叹。

佛国寺高8.2m的三层石塔即释迦塔拥有符合各部分比例和整体平衡的简洁庄重之美,高10.4m的多宝塔在正方形的底座上方,像木头建筑一样堆砌着多块精致打磨的石材,复杂华丽的庄严美、独特的结构和独创性的表现方法被评价为艺术性极其杰出。

佛国寺被指定为史迹第502号,佛国寺内的主要文化遗产有多宝塔(国宝第20号),释迦塔(国宝第21号),青云桥和白云桥(国宝第23号),莲华桥和七宝桥(国宝第22号),金铜阿弥陀如来坐像(国宝第27号),毗卢遮那佛(国宝第26号)等,佛国寺于1995年12月与石窟庵一同被列为世界文化遗产。

>

>